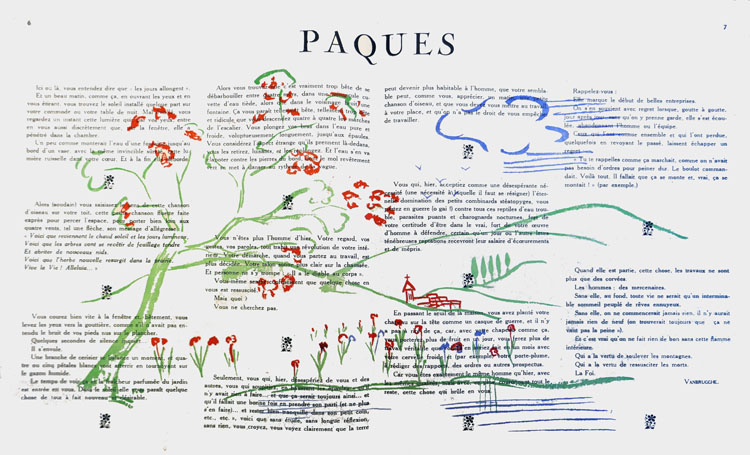

Pâques

Voici une contribution poétique porteuse d’espérance à l’approche du printemps.

Dans une ambiance bucolique, l’espoir renaît pour repartir au travail et soulever les montagnes.

Ici ou là, vous entendez dire que “les jours allongent ”. Et un beau matin, comme ça, en ouvrant les yeux et en vous étirant, vous trouvez le soleil installé quelque part sur votre commode ou votre table de nuit. Mal éveillé, vous regardez un instant cette lumière qui, par vos yeux, entre en vous aussi discrètement que, par la fenêtre, elle a pénétré dans la chambre.

Un peu comme monterait l’eau d’une fontaine jusqu’au bord d’un vase, avec la même invincible sûreté, cette lumière ruisselle dans votre cœur. Et à la fin elle déborde.

Alors soudain vous saisissez le sens de cette chanson d’oiseau sur votre toit, cette petite chanson fluette faite exprès pour percer l’espace. Pour porter bien loin aux quatre vents, telle une flèche, son message d’allégresse :

« Voici que reviennent le chaud soleil et les jours lumineux,Voici que les arbres vont se revêtir de feuillage tendreEt abriter de nouveaux nids.Voici que l’herbe nouvelle resurgit dans la prairie.Vive la Vie ! Alléluia... »

Vous courez bien vite à la fenêtre et, bêtement, vous levez les yeux vers la gouttière, comme s’il n’avait pas entendu le bruit de vos pieds nus sur le plancher. Quelques secondes de silence inquiet… Il s’envole.

- L’article, sur une double page illustrée

Une branche de cerisier se balance un moment et quatre ou cinq pétales blancs vont atterrir en tournoyant sur le gazon humide. Le temps de voir ça et la fraîcheur parfumée du jardin est entrée en vous. Dans le soleil elle vous paraît quelque chose de tout à fait nouveau et désirable.

Alors vous trouvez que c’est vraiment trop bête de se débarbouiller entre quatre murs, dans une minuscule cuvette d’eau tiède, alors que dans le voisinage bruit une fontaine. Ça vous paraît tellement bête, tellement trop bête et ridicule, que vous descendez quatre à quatre les marches de l’escalier. Vous plongez vos bras dans l’eau pure et froide, voluptueusement, longuement, jusqu’aux épaules. Vous considérez l’aspect étrange qu’ils prennent là-dedans, vous les retirez, luisants, et vous les replongez contre les pierres du bord, dont le mol revêtement vert se met à danser au rythme de la vague.

Vous n’êtes plus l’homme d’hier. Votre regard, vos gestes, vos paroles, tout trahit une révolution de votre intérieur. Votre démarche, quand vous partez au travail, est plus décidée. Votre talon sonne plus clair sur la chaussée. Et personne ne s’y trompe : « Il a le diable au corps ». Vous-même sentez confusément que quelque chose en vous est ressuscité. Mais quoi ? Vous ne cherchez pas.

Seulement, vous qui, hier, désespériez de vous et des autres, vous qui soupiriez en haussant les épaules « qu’il n’y avait rien à faire... et que ça serait toujours ainsi et qu’il fallait une bonne fois en prendre son parti (et ne plus s’en faire) et rester bien tranquille dans son petit coin », voici que sans étude, sans longue réflexion, sans rien, vous croyez, vous voyez clairement que la terre peut devenir plus habitable à l’homme, que votre semblable peut, comme vous, apprécier, un matin, une petite chanson d’oiseau, et que l’on n’a pas le droit de vous empêcher de travailler.

Vous qui hier, acceptiez comme une désespérante nécessité (une nécessité à laquelle il faut se résigner) l’éternelle domination des petits combinards stéatopyges, vous partez en guerre (oh gai !) contre tous ces reptiles d’eau trouble, parasites puants et charognards nocturnes, fort de votre certitude d’être dans le vrai, fort de votre œuvre d’homme à défendre, certain qu’un jour ou l’autre leurs ténébreuses reptations recevront leur salaire d’écœurements et de mépris.

En passant le seuil de la maison, vous avez planté votre chapeau sur la tête comme un casque de guerre et il n’y a pas à rire de ça car, avec votre chapeau comme ça, vous porterez plus de fruits en un jour, vous ferez plus de travail véritable que vous n’en auriez fait en un mois avec votre cervelle froide et (par exemple) votre porte-plume, à rédiger des rapports, des ordres ou autres prospectus. Car vous êtes exactement le même homme qu’hier, avec les mêmes qualités, mais avec, en plus, couronnant tout le reste, cette chose qui brûle en vous.

Rappelez-vous. Elle marque le début de belles entreprises. On s’en souvient avec regret lorsque, goutte à goutte, jour après jour, sans qu’on y prenne garde, elle s’est écoulée, abandonnant l’homme ou l’équipe. Ceux qui l’ont connue ensemble et qui l’ont perdue, quelquefois en revoyant le passé, laissent échapper un regret : « Tu te rappelles comme ça marchait, comme on n’avait pas besoin d’ordres pour peiner dur. Le boulot commandait. Voilà tout. Il fallait que ça se monte et, vrai, ça se montait ! » (par exemple).

Quand elle est partie, cette chose, les travaux ne sont plus que des corvées. Les hommes, des mercenaires. Sans elle, au fond, toute vie ne serait qu’un interminable sommeil peuplé de rêves ennuyeux. Sans elle, on ne commencerait jamais rien, il n’y aurait jamais rien de neuf (on trouverait toujours que « ça ne vaut pas la peine »). Et c’est vrai qu’on ne fait rien de bon sans cette flamme intérieure. Qui a la vertu de soulever les montagnes. Qui a la vertu de ressusciter les morts. La Foi.

[/VANBRUGGHE/]